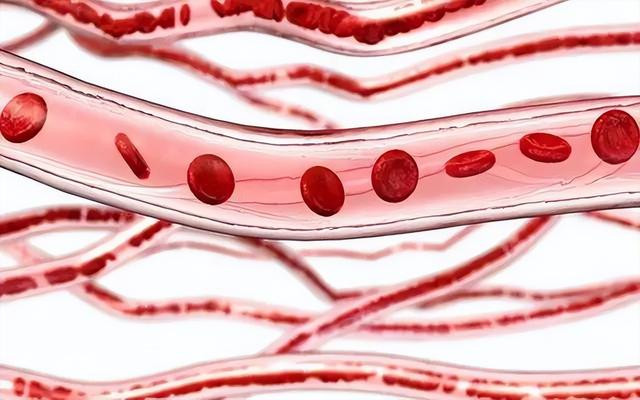

河九曲十八弯,水流湍急处,石头最容易积垢。人的血管亦然,尤其是那条从心脏直通大脑的“黄金要道”——颈动脉。它一旦被斑块“霸占了地盘”,轻则头晕目眩,重则中风失语。

可偏偏有些人年纪轻轻,也会查出颈动脉斑块,难道这病不再是“年老体衰”的专利?一根看似不起眼的丝瓜络,竟被老中医当成宝,能不能真的“通血管、祛斑块”?背后有哪些科学依据?

“老祖宗留下的偏方”是门道,还是噱头?答案,藏在血管的秘密里。

血管的命门藏在哪儿

在中国北方,逢年过节家里炖牛肉汤,浮油总是厚厚一层,老一辈人总说“这油喝了堵心”。其实人体的血管也会“起浮油”,不同的是,这些“油”不是漂在汤面上,而是悄悄贴在血管内壁,尤其是颈动脉。

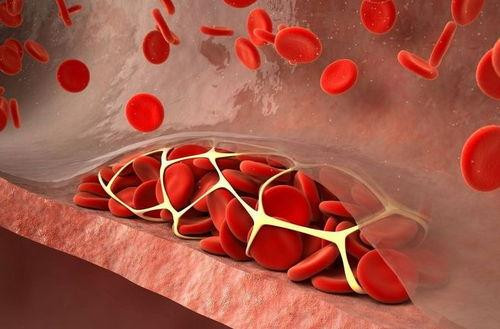

斑块一旦形成,不仅缩小了血管通道,还容易破裂脱落,引起血栓,像一颗定时炸弹,藏在脖子里。

颈动脉斑块,在医学上叫作动脉粥样硬化斑块,是高血脂、高血压、糖尿病、吸烟、肥胖等因素长期共同作用的“结晶”。它和普通的脂肪不同,是一堆混杂的脂质、胆固醇、钙盐、死掉的细胞组成的“垃圾堆”。更关键的是,这“垃圾”不是静止的,而是活跃的炎症组织,随时可能“翻车”。

根据2017年《中国动脉粥样硬化防治指南》,颈动脉斑块的患病率在中老年人群中超过30%,而在南方某些油盐重、肉食多的地区,如湖南、四川,比例甚至更高。

更令人警觉的是,北京协和医院一项研究指出,城市人群中,40岁以下的年轻人中已有近10%被查出颈动脉斑块,早已不是老年人的“专属病”。

丝瓜络的“民间江湖”

说到丝瓜络,很多人第一反应是洗碗刷锅的“老物件”,谁能想到它会和血管健康扯上关系?民间早有说法,“丝瓜络通经络、活血脉、化痰湿”,尤其在一些地方,比如贵州、福建的山村里,老人们常用丝瓜络泡水喝,说是“养血管、利头脑”。

这绝不是空口胡说。2022年《中药药理与临床》期刊发表的一项实验研究指出,丝瓜络中含有的黄酮类、皂苷、多糖等活性成分,具有抗氧化、抗炎、改善微循环的作用。在动物实验中,丝瓜络提取物能显著降低血清胆固醇和甘油三酯,减少血管内皮的脂质沉积。

但要注意,丝瓜络并不是“药到病除”的灵丹妙药,而是一个“调理帮手”。它的功效,更像是“润物细无声”,长期、稳定地辅助人体调节血脂、抗炎、改善血管弹性。

谁在悄悄地“养斑块”

血管斑块不是一朝一夕形成的,它像是厨房油垢,日积月累,慢慢附着在“锅壁”上。问题是,生活中许多不起眼的习惯,其实是“斑块制造机”。

比如,东北人喜欢吃熏肉、腊肠,油大盐重;江浙人爱甜,糖摄入高;广东人则偏好夜宵、宵夜文化盛行,作息紊乱。这些地域性饮食文化,不知不觉中“滋养”了斑块的生长环境。

中山大学公共卫生学院的一项调查发现,沿海地区居民,因高糖饮食习惯,颈动脉斑块发生率高于内陆地区10%以上。

再比如,很多人以为“每天走两公里”就等于锻炼了,但其实是“走马观花”,没到“有氧运动”的门槛。瑞典卡罗林斯卡医学院的研究表明,真正能改善血管健康的运动,需达到每周150分钟以上的中等强度运动,否则效果微乎其微。

斑块也分“凶恶”与“温和”

并非所有的斑块都危险得一塌糊涂。根据美国心脏协会(AHA)的标准,斑块主要分为“稳定型”和“不稳定型”。

前者像是“老实人”,虽然堵着血管,但不轻易惹事;后者则是“刺头”,一旦破裂,血液中的血小板立刻聚集,形成血栓,可能瞬间堵塞脑血管,引发中风。

问题在于,普通人根本无法凭感觉判断斑块的“脾气”。很多人直到突然晕倒、口角歪斜、说话含糊,才知道“血管出事了”。这也是颈动脉斑块最可怕的地方——无声的杀手。

“丝瓜络理论”背后的现代解读

虽然丝瓜络来自民间,但近年来,西方医学界对“植物多糖”在心血管领域的研究也越发深入。

例如,德国马尔堡大学的一项临床前实验指出,某些植物来源的多糖能调节血管内皮功能、清除自由基、减轻慢性炎症,从而减缓动脉粥样硬化的进展。

这与丝瓜络的主要成分不谋而合。丝瓜络中的黄酮类化合物,能减少低密度脂蛋白(俗称“坏胆固醇”)的氧化,而氧化LDL正是斑块生长的“助推器”。从这个角度看,丝瓜络虽不能“消除斑块”,但有可能在“调节血脂、抗炎反应”方面发挥辅助作用。

生活中的“血管养护术”

血管就像“自来水管”,要防止“水垢附壁”,除了饮食调养,还要“定期冲洗”。

有些人天生血脂高,有些人是后天吃出来的,但不论哪一种,“管道保养”都得从点滴做起。

例如,四川大学一项关于川菜饮食习惯的研究指出,适当减少红油火锅频率,每周控制在1次以下,斑块进展速度明显减缓。再比如,在山东地区,普遍喜欢咸菜、酱菜,研究表明盐分过高会导致血压升高,加重血管壁负担。

日常中,少吃动物内脏、油炸食品、奶油制品,多吃富含ω-3脂肪酸的深海鱼、亚麻籽。每天一小把坚果,比起保健品更靠谱。此外,午睡时间不宜过长,研究表明超过90分钟的午睡反而使中风风险增加23%。

血管也有“自我修复力”

很少有人知道,血管是活的,它们会“自我修复”。当炎症被控制、胆固醇降低,斑块在某些情况下是可以“稳定”甚至“缩小”的。《柳叶刀》杂志2023年一项多国研究指出,长期坚持健康生活方式的人群,其颈动脉斑块在5年内可减少约8%的体积。

这就像是老树发新芽,关键在于是否愿意根除那些“毁树”的虫子。而丝瓜络、绿茶、山楂、丹参这些传统调理食材,也许正是中国人血管的“护林员”。

血管健康,不靠玄学

血管的事,从来不是“迷信”能解决的。

丝瓜络的妙处,在于它所蕴含的自然活性物质,而不是某个神秘传说。科学地看待传统,理性地吸收经验,才是对自己身体负责的态度。

每一次“脑子发懵”“起床头晕”“眼前发黑”,都可能是血管在“打预警”。别等到“血管罢工”,才想起要“清油垢、除斑块”。血管的通畅,靠的不是一朝一夕的偏方,而是日积月累的生活智慧。

颈动脉斑块不是“老年病”,也不是“无法逆转”,它更像是身体发出的一个“信号弹”,提醒人们:是时候把生活节奏慢下来,把饮食习惯改一改,把身体这台“老机器”保养保养了。

参考文献:

[1]张志勇,刘建良,李琳,等.中国人群颈动脉粥样硬化流行病学现状分析[J].中华预防医学杂志,2023,57(8):1025-1030.

[2]李红梅,王雪芳,赵宏伟.丝瓜络化学成分及其药理作用研究进展[J].中药药理与临床,2022,38(9):1145-1150.

[3]王晓光,陈立新.血管斑块稳定性与脑卒中风险关系的研究进展[J].中国脑血管病杂志,2024,21(3):145-150.

(免责声明)本文所述内容,均基于现有科学知识和中西医理论整理而成,旨在为读者提供健康科普信息。图片都来源于网络,如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有任何健康问题请咨询专业医生。

360配资在线配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。